A cura della dott.ssa Maria Grasso

Dal 2020, il report del Mental State of the World e i dati di letteratura evidenziano che le condizioni psichiche della popolazione adolescente e giovane adulta risultano drammaticamente peggiorate in relazione alla pandemia. La fascia di età 15-25 rappresenta il periodo in cui si strutturano le caratteristiche specifiche dell’individuo che, seppure attraverso rimaneggiamenti per tutto il corso della vita, orienteranno stabilmente verso il ruolo sociale. Questo processo necessita di sperimentare la solitudine, le relazioni e l’esplorazione dei diversi ambiti culturali, che nutrono la conoscenza di sé in relazione all’ambiente. L’angoscia dell’imprevisto catastrofico della pandemia ha determinato l’obbligo alla solitudine, privando delle possibilità di incontro con l’altro e di accesso ai luoghi dell’esperienza culturale. La paura della morte ha dettato il ritmo della vita. Dove c’era più bisogno di trovare un ritmo tutto personale nella scelta di stare soli, di incontrare il corpo dell’altro, di prepararsi all’ingresso in un nuovo ciclo di studi o al mondo del lavoro, è stato messo tutto “a distanza”, restituendo un futuro irraggiungibile, difficilmente realizzabile, come “da remoto” rievoca. Ciò ha reso avvicinabili e conoscibili da tutti esperienze come ansia, ritiro sociale e depressione, che prima riguardavano solo chi si era imbattuto in forme di sofferenza mentale per altri motivi e con le opportune differenze per livello di gravità.

Per non confondere la causa con l’effetto, potremmo ricorrere al concetto di crisi, termine usato trasversalmente in politica, economia, esistenzialismo e medicina, a indicare un perturbamento negativo di una condizione che, come ci ricorda l’etimologia, rappresenta un momento di scelta e decisione. La crisi, anche la più perturbante come quella dell’esperienza psicotica, rappresenta la necessità di cambiamento, segnalando un problema che è presente da molto tempo prima del momento in cui il “sintomo” si manifesta, trasformando la malattia in opportunità di crescita ed evoluzione. Così i dati infausti sulla salute mentale di una specifica popolazione, sono il risultato di una cronica carenza di manutenzione e investimento delle istituzioni di cura, istruzione e cultura. L’imprevisto pandemia ha fatto precipitare una condizione preesistente, determinando un punto di rottura dal quale possiamo sperare di uscire solo attraverso un cambiamento reale e stabile più orientato al futuro. Sono necessari interventi che vadano oltre le solite manovre definite “straordinarie” dettate dalla necessità di rimediare alle urgenze e, in quanto tali, poco pensate e per nulla lungimiranti.

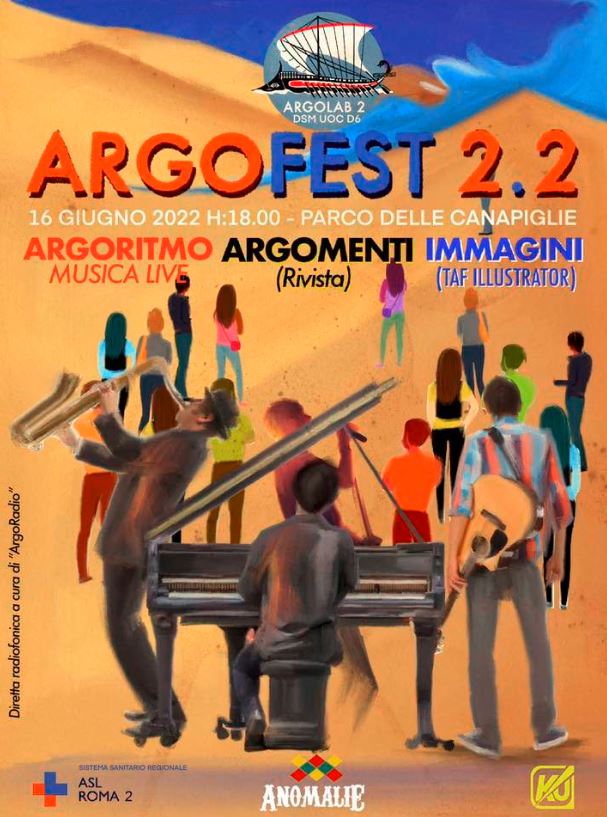

Argolab2 è un servizio pubblico dedicato alla fascia di età 18/30 che, per diverse coincidenze indipendenti dalla pandemia, nasce nel Novembre 2020, svolgendo la sua funzione nel contesto sociale più critico di Roma e ai primi posti tra i più deprivati d’Italia (VI Municipio). Presenta gli indici più bassi per quanto concerne reddito, istruzione, spazi di aggregazione e offerta culturale, avendo l’unico primato della popolazione con la fascia d’età più giovane di Roma. Nel suo secondo anno, Argolab propone due eventi dedicando pensiero al territorio in cui si trova e al tempo di vita di cui si occupa:

L’Argofest 2.2 (16/06/2022), ospitato dal Festival Anomalie “La sperimentazione in periferia” nel Parco delle Canapiglie, a pochi metri dalla nostra sede, propone il tema del “vuoto” a partire dalle parole di un architetto: “Il contrario di città non è la campagna, ma il deserto. Deserto come luogo fisico e come solitudine esistenziale” (Renzo Piano). La scelta è suggerita dalla capacità di sintesi nell’esprimere questioni centrali che legano soggetto e ambiente. Se i dati ci ricordano la desertificazione dovuta all’incuria delle periferie e il vuoto interno, la mancanza di relazioni, possiamo trasformare il vuoto in spazio. Partendo da un tempo interno capace di creare suoni, immagini e idee, saremo portati in uno spazio di incontro e condivisione, fornendo un piccolo contributo nel contrastare l’inaridimento che il processo di desertificazione implica.

La Festa della Musica (21/06/2022), a Piazza Damiano Sauli (Garbatella). E’ un evento sociale che si svolge in Europa e in diverse parti del mondo, come si può leggere nel sito dedicato (https://festadellamusica.beniculturali.it/) e nei diversi contributi di questo numero della rivista. Il titolo dell’edizione che abbiamo organizzato riprende la frase di una filosofa: “Le radici devono avere fiducia nei fiori” (Marìa Zambrano). L’ho incontrata sulle scale dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, nel giorno di riapertura dei musei dopo il lockdown, non sapevo chi fosse l’autrice e mi ha trasmesso buon umore e fiducia, facendomi riflettere. Ho pensato avesse qualcosa di diverso rispetto all’ordine temporale in cui solitamente immaginiamo il passato e il futuro, come i piccoli devono avere fiducia nei grandi per crescere, un fiore può sbocciare solo confidando nelle sue radici. In questa frase è ciò che viene prima nell’orizzonte temporale (le radici), cioè il passato, gli adulti, le istituzioni e, in occasioni come questa, soprattutto gli artisti, a dover nutrire e condividere la fiducia di uno sviluppo individuale e collettivo possibile, mettendo a disposizione ogni competenza necessaria per un appello al futuro, non più come irraggiungibile, ma come spazio del progetto di vita. La musica, come altre espressioni creative della realtà umana, rappresenta l’ambiente in cui ognuno può fare esperienza di stare dentro di sé nell’ascolto e nelle emozioni che evoca e, al tempo stesso, di stare con gli altri nella condivisione dello stesso ascolto e della vicinanza del sentire tutti insieme qualcosa di uguale e qualcosa di diverso.

Lascia un commento